Wichtige Meilensteine im Reallabor der Energiewende erreicht

Mit Großwärmepumpen CO2 einsparen

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz am Standort Stuttgart-Münster soll zukünftig eine Großwärmepumpe leisten. Diese speist klimafreundliche Wärme in das örtliche Fernwärmenetz ein. Das gesamte Vorhaben ist Teil des Reallabors der Energiewende Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen – Installation, Betrieb, Monitoring und Systemeinbindung, kurz GWP, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird.

Etwa 15.000 Tonnen CO2- Einsparung pro Jahr möglich

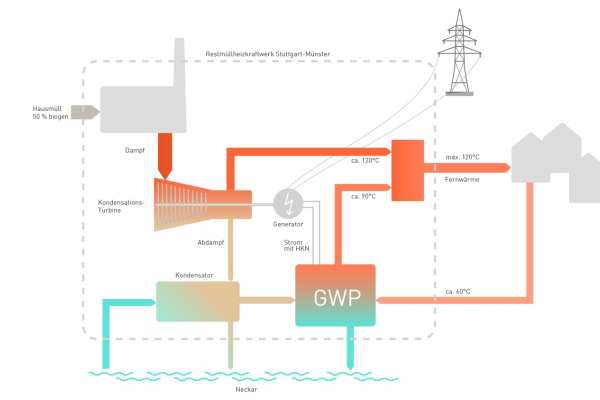

Die Großwärmepumpe in Stuttgart-Münster nutzt die Abwärme aus dem Kühlwasserablauf des benachbarten Restmüll-Heizkraftwerks, um bis zu 24 Megawatt Fernwärme zu erzeugen. Zertifizierter Grünstrom aus der Müllverbrennung treibt sie an. Mit der jetzt erfolgten offiziellen Inbetriebnahme der Großwärmepumpe können jährlich circa 15.000 Tonnen CO2 eingespart werden sowie rechnerisch 10.000 Haushalte klimaneutrale Fernwärme beziehen. Damit steigt der Anteil dieser klimafreundlichen Energieform in der Region Stuttgart zukünftig um etwa 10 Prozent.

Bei Neubau musste Kraftwerksbetrieb weiterlaufen

Die Großwärmepumpe sorgt auch dafür, dass der Wärmeeintrag in den Neckar sinkt und die im Kühlwasser enthaltene Energie zur Erzeugung klimaneutraler Fernwärme genutzt werden kann. Eine besondere Herausforderung für das Projekt war es, die neue Großwärmepumpe in die Bestandsanlagen des schon sehr lange existierenden Kraftwerks einzubinden und dabei den Betrieb am Standort beizubehalten. Die neuen Anlagen wurden in die bestehende Infrastruktur und die bereits vorhandenen Gebäude integriert.

Startschuss für mehr Klimafreundlichkeit

Am EnBW-Standort Stuttgart-Münster sorgt neben der Großwärmepumpe zukünftig auch ein neues Gaskraftwerke (124 Megawatt Leistung) zur Erzeugung von Strom und Wärme für CO2-ärmere Energie. Bei der Anlage kommt zunächst Erdgas zum Einsatz. Die Turbinen des Kraftwerks sind aber so ausgelegt, dass sie auch „grüne“ Gase wie Wasserstoff aus erneuerbaren Energien verbrennen können.

Auch Flusswärmepumpe in Mannheim liefert klimafreundliche Energie

An den vier weiteren Standorten des Reallabors GWP in Mannheim (MVV Energie AG), Rosenheim (Stadtwerke Rosenheim) sowie Berlin-Neukölln (Fernheizwerk Neukölln) und Berlin-Köpenick (Vattenfall Wärme Berlin) errichten die jeweiligen Kraftwerksbetreiber und Energieversorger ihre Großwärmepumpen ebenfalls nah an bestehenden Wärmeerzeugerstandorten.

So wurde im Oktober 2023 am Grosskraftwerk Mannheim eine 20-Megawatt-Flusswärmepumpe in Betrieb genommen. Diese speist sowohl in den bereits vorhandenen Fernwärmespeicher als auch in das Mannheimer Fernwärmenetz direkt ein. Auf diese Weise werden rund 3.500 Haushalte mit Wärme versorgt, die auch aus dem Rheinwasser gewonnen wird. Bis zu 10.000 Tonnen CO2 können so durch den Einsatz der Anlage jährlich eingespart werden.

Am Rosenheimer Standort sind bereits zwei Großwärmepumpen in die Prozesse des dortigen Heizkraftwerkes integriert. Dadurch sparte der Energieversorger in 2022 erstmalig CO2 ein. Er profitierte dabei unter anderem von der engen Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und der Universität Stuttgart. Wie auch an den anderen Standorten erproben die Teams vor Ort, wie die Großwärmepumpen effizient in die vorhandene Struktur integriert und ihr Betrieb optimiert werden kann. Neben technischen Erkenntnissen möchten die Expertinnen und Experten herausfinden, wie regulatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, um Großwärmepumpen besser im Fernwärmemarkt etablieren zu können.

Weitere Reallabore der Energiewende in Deutschland

Allgemein werden in den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Reallaboren der Energiewende innovative Technologien in der praktischen Anwendung unter realen Bedingungen und im industriellen Maßstab getestet. Die in den Projekten gesammelten Erfahrungen können Fachleute anschließend nutzen, um den tiefgreifenden Umbau des Energiesystems in Deutschland entscheidend Richtung Klimaneutralität voranzubringen.

Zum Thema „Energieoptimierte Quartiere“ sind bereits sechs weitere Reallabore der Energiewende gestartet:

DELTA – Darmstädter Energie-Labor für Technologien in der Anwendung

JenErgieReal – Energieoptimiertes Reallabor Jena mittels in Echtzeit skalierbarer Energiespeicher

IW3 – Integrierte WärmeWende Wilhelmsburg

SmartQuart – Smarte Energiequartiere

Auch im Bereich „Sektorkopplung und Wasserstofftechnologien“ starteten bereits fünf Reallabore der Energiewende. Einen Überblick über alle Vorhaben sowie weiterführende Informationen zum Thema finden Sie auf energieforschung.de. (bs)