Wärmeversorgung

Solarthermie in Fernwärmenetze einspeisen

Bereits seit den 1970er Jahren gibt es erste solarthermische Großanlagen, die an Nah- und Fernwärmenetze angebunden sind. Bis heute existieren europaweit über 170 solcher Systeme mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 350 kW und etwa 60 Anlagen über 1 MW. Entweder befindet sich die Solaranlage zentral an einem Heizwerk – oftmals in Kombination mit einem großen saisonalen Wärmespeicher – oder sie liegt dezentral an einem geeigneten Ort und ist in das Fernwärmenetz eingebunden. In diesem Fall nutzen die Solaranlagen das Wärmenetz als Speicher.

Der EnEff:Wärme Forschungsverbund „Dezentrale Einspeisung in Nah- und Fernwärmesysteme am Beispiel der Solarthermie“ untersuchte seit 2011 die technischen und ökologischen Auswirkungen dezentraler Einspeisung mit Hilfe gekoppelter Simulationen für drei Netztypen der Fernwärmeversorgung. Die Solarthermie wurde aus dem Angebot regenerativer Energien ausgewählt, weil sie an die Einspeisung in Wärmenetze besonders hohe Anforderungen stellt. Denn es handelt sich bei ihr um eine nicht oder nur bedingt regelfähige Energiequelle mit Lastwechselsituationen von 0 bis 100 Prozent im Tagesgang. Zentrale Vorgabe war es, einen störungsfreien Netzbetrieb sicherzustellen. Dazu sollte die Bandbreite für eine erleichterte dezentrale Einspeisung ermittelt werden.

Neue Anforderungen für Netze und Systemkomponenten

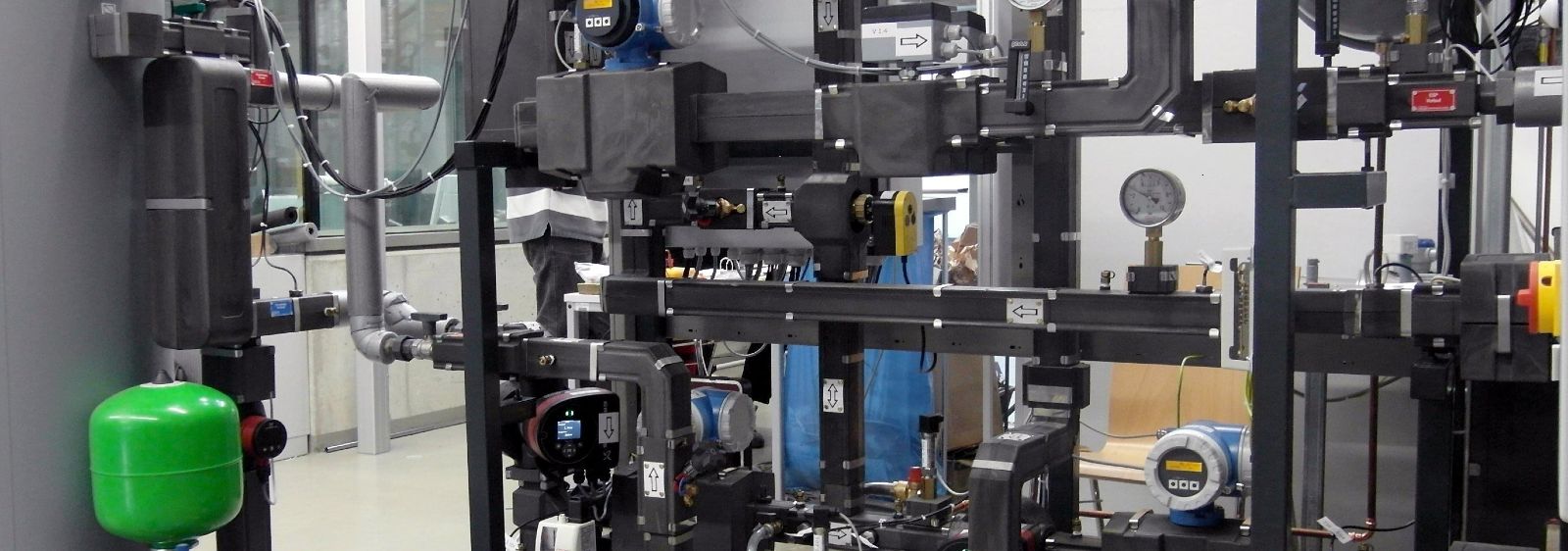

Mit realen Netzdaten und -strukturen wurden verschiedene Varianten für die Übergabetechnik Solarthermie/Fernwärme schaltungs- und regelungstechnisch konzipiert, simuliert und teilweise als Funktionsmuster erprobt. Dazu zählen Hausanschluss- und Netzeinspeisestationen (HAST, NEST) beziehungsweise die durch die TU Dresden projektbegleitend entwickelte Kombination in einer Anlage (HANEST). Untersucht wurden mögliche Einbindungspunkte und Kapazitätsgrenzen von Wärmespeichern sowie das Verhalten von Solar- und Wärmenetz hinsichtlich Netzhydraulik, Einspeisepunkten oder Lastwechsel. Die Projektergebnisse eröffnen neue Entwicklungsmöglichkeiten für bereits bestehende zentrale Wärmenetze. Sie sind zugleich Basis für die Entwicklung zukunftsfähiger multifunktionaler Wärmeversorgungssysteme. Dennoch bleiben Fragen offen: Zum Beispiel wie viel Dezentralität einem Fernwärme-Bestandsnetz zuzumuten ist. Auch die Konzeption technischer Abrechnungsmodelle und eine Bilanzierung des Gesamtaufwands von Fernwärmesystemen mit und ohne dezentrale Einspeisung stehen noch aus. Eine Frage dabei könnte sein, ob die Solarerträge einen Mehraufwand, etwa für Pumpenstrom, wirklich ausgleichen können.

Praxistest im Düsseldorfer Fernwärmenetz

Seit Mai 2015 werden im neuen EnEff:Wärme Verbundvorhaben SWD.SOL verschiedene Einbindungsmöglichkeiten solarer Wärme in das Fernwärmesystem der Stadtwerke Düsseldorf erprobt. Dazu wird in einem Gebäude der Rheinwohnungsbau Gesellschaft Düsseldorf (RWB) ein Messstand errichtet. Auf dieser Grundlage soll bis 2018 ein lokal angepasstes Konzept zur Einbindung solarer Wärme für das Fernwärmesystem der Stadtwerke Düsseldorf entwickelt werden.