CO2-neutraler Campus

Hochschulgebäude mit innovativem Energiesystem

Mit dem Neubau erweitert die Fachhochschule Erfurt ihren traditionsreichen „Grünen Campus“ um ein besonders energieeffizientes Lehr- und Laborgebäude. Unter Nutzung von Fernwärme als Antrieb einer Adsorptionswärmepumpe gelingt die kombinierte Nutzung einer Regenwasserzisterne als regeneratives Wärme- und Kältereservoir und die Abwärmenutzung der zentralen EDV-Technik. Das neue Gebäude ist der Auftakt für die Fachhochschule Erfurt zu einem CO2-neutralen Campus.

Mit diesem Gebäude soll der 13 Hektar umfassende „Grüne Campus“ der FH Erfurt um einen modernen Neubau erweitert werden. Es handelt sich um ein neues Hörsaal- und Laborgebäude für die Fakultät Gartenbau, Landschaftsarchitektur und Forst. Damit wurde auch architektonisch die Fusion der Fachrichtungen Gartenbau und Landschaftsarchitektur mit den Fachrichtungen Forstwirtschaft und Ökosystemmanagement vollzogen. Auf Basis einer in der Folge vom Büro PAD Baum + Freitag + Leesch vorgelegten Entwicklungskonzeption wurde im Jahr 2000 das Büro Gerber Architekten aus Dortmund mit der Entwurfsplanung beauftragt. Dann geriet das ganze Projekt ins Stocken. 2008 schließlich wurde das Projekt wieder aufgegriffen und vom Bauherrn neue, ambitioniertere Zielvorgaben für das Gebäude- und Energiekonzept gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der FH Erfurt konzipierten Architekten und Fachplaner ein richtungweisendes Gebäude mit energieoptimiertem Gebäudekonzept. Der Freistaat Thüringen führte das Bauprojekt nach den Maßgaben der öffentlichen Vergabepraxis aus.

Motiviert durch die hohe Qualität des Gebäudes entschloss sich der Bauherr, an der Pilotzertifizierung des BNB für Unterrichtsgebäude teilzunehmen. Das Prädikat „Silber“ wurde mit der Note 1,74 erreicht.

Forschungsfokus

Wie bei allen EnOB-Modellprojekten wird das Gebäude mit der Inbetriebnahme einem intensiven wissenschaftlichen Monitoring unterzogen. Dazu werden alle wesentlichen Stoff- und Energieströme über einen Zeitraum von zwei Jahren erfasst und bilanziert. Ein besonderes Augenmerk gilt der Interaktion zwischen den verschiedenen Komponenten des Energiesystems. Der Schlüssel zu einem optimalen Zusammenspiel wird in der passgenauen Gestaltung der Raum- und Anlagenautomation gesehen. Es soll untersucht werden, ob das in der Planung definierte Automatisierungskonzept einen energieeffizienten Betrieb gewährleisten kann. Insgesamt werden 3.000 Datenpunkte aus dem Gebäude mit einer minütlichen Auflösung ausgewertet.

Mit der Nutzung einer Regenwasserzisterne als Wärmequelle und Wärmesenke wird das Potenzial dieser innovativen Anwendung untersucht. Speziell für die mit Fernwärme angetriebene Adsorptionswärmepumpe soll auf Basis der gemessenen Energieströme genauer ermittelt werden, ob sich durch deren Einsatz ökonomische und primärenergetische Vorteile ergeben. Ebenso werden die Abwärmenutzung aus der zentralen EDV-Technik, das Raumklima sowie die Nutzerzufriedenheit eingehend untersucht.

Gebäudekonzept

Die Verknüpfung von Gebäude und Landschaft und die Einbindung des Neubaus in die bestehenden Strukturen waren Grundlage für die architektonische Entwurfskonzeption. Der dreigeschossige Neubau befindet sich im rückwärtigen Teil zweier Altbauten, die künftig als Seminar- und Verwaltungsgebäude genutzt werden. Zwischen den Bestandsgebäuden und dem Neubau entstehen Hofsituationen, die entlang des eigentlich unter Terrainhöhe liegenden Geschosses des Neubaus abgesenkt sind. Die Räume können sich so mit großzügigen Öffnungen nach außen orientieren und natürlich belichtet werden. Der Hörsaal, die öffentlichen Bereiche im Untergeschoss des Neubaus und die bestehende Cafeteria im Altbau erhalten dadurch eine neue Aufenthaltsqualität, dies wird unterstützt durch den begrünten Hof mit terrassierten Sitzstufen.

Der Neubau tritt insgesamt nur zweigeschossig in Erscheinung und wahrt damit die Proportionen zu den vorhandenen Gebäuden. Ein eingeschossiger Verbindungsgang, der sich aus dem Neubau entwickelt, führt zwischen den beiden Altbauten hindurch zu einem gemeinsamen Haupteingang. In dem Gebäude sind 18 Büros untergebracht sowie 54 PC-Arbeitsstationen. In den beiden Hörsälen und den drei Seminarräumen finden insgesamt 208 Studierende Platz.

Auf einer Nutzfläche von fast 1.000 Quadratmetern nutzen 665 Studenten und Mitarbeiter der Fakultät das Gebäude. Ein hochwertiges Raumangebot mit Seminar- und Arbeitsräumen zwei Hörsälen, zwei Laborräumen und einem Computer-Pool lädt an einen Ort ein, der mehr ist als ein Ort der Wissensvermittlung: Das Hochschulgebäude eignet sich bereits heute als Forschungsobjekt für Studierende im Sinne einer projektorientierten, den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtenden Lehre.

Energiekonzept

Der Primärenergiebedarf sollte 50 kWh/m² nicht übersteigen und damit den Grenzwert der EnEV um mehr als 50% unterbieten. Dies wird durch einen konsequenten Wärmeschutz sowie durch einen abstimmten Mix verschiedener Energietechnologien tatsächlich erreicht.

Die komplette Gebäudehülle wurde sehr gut gedämmt. Neben der Fassade mit einem U-Wert von 0,166 und dem Dach mit 0,133 sind auch alle Bauteile gegen Erdreich sehr gut gedämmt (0,132 bis 0,166). Die hohen Anforderungen an die Fenster und Pfosten-Riegel-Konstruktion lassen sich mit einer dreifach verglasten Holz-Aluminium-Konstruktion erfüllen. Für die transparenten Flächen ist ein U-Wert von 1,0, ein g-Wert von 0,58 und ein flexibler, außen liegender Sonnenschutz mit einem resultierenden Gesamt-g-Wert von 0,145 vorgesehen.

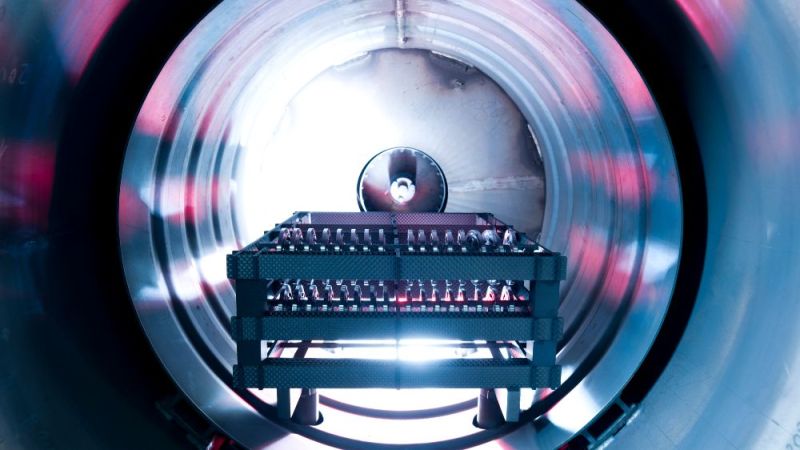

Eine sehr effektive Maßnahme für die Primärenergieeinsparung ist dabei die Adsorptionswärmepumpe, welche über Fernwärme angetriebenen wird und eine Regenwasserzisterne als regenerative Wärmequelle nutzt. Ein Grundwasserbrunnen dient hierbei als ergänzendes Backup-System. Das System funktioniert so: Das Regenwasser wird aus der Zisterne in das Gebäude gefördert, dort wird - mit einem Platten-Wärmeübertrager - die nötigte Wärme entzogen und das Wasser anschließend wieder in die Zisterne geleitet. In Kombination mit einer per Fernwärme angetriebenen Adsorbtionswärmepumpe wird die Wärmeenergie aus der Zisterne auf ein nutzbares Temperaturniveau gehoben. Die Adsorptionswärmepumpe arbeitet mit Wasser als Kältemittel und einem mit Silikagel beschichtetem Adsorber. Sie entzieht der Regenwasserzisterne die Wärme bis zu etwa 8°C. Das Gebäude wird direkt mit Fernwärme beheizt, sobald die Leistung der Wärmepumpe aufgrund zu geringer Regenwassertemperaturen nicht mehr ausreicht. Die Kühlung des Gebäudes erfolgt direkt über das kühle Regenwasser. Auf den Einsatz einer konventionellen Kompressionskältemaschine kann also verzichtet werden. Auch die Abwärme der EDV-Technik wird im Winter zu Heizzwecken genutzt. Eine konventionelle Kühlung des Serverraums mittels Kompressionskältemaschine kann damit entfallen.

Die Wärmeübertragung im Raum wird mittels thermoaktiver Bauteilsysteme (TABS) in Form abgehängter Decken realisiert. Hiermit ist sowohl ein Heiz– als auch ein Kühlbetrieb möglich. Gesonderte Heizkörper unter den Fenstern werden nicht benötigt. Die großen Wärmeübertragungsflächen gestatten höhere Kühlmedien- und niedrigere Heizwassertemperaturen zur Gewährleistung eines behaglichen Raumklimas und hoher Energieeffizienz.

Im Bereich der Baukonstruktion kommen Vakuum-Isolier-Paneele (VIP ) zum Einsatz, um an neuralgischen Punkten Wärmebrücken zu vermeiden.

Die Hörsäle und Labore werden mittels mechanischer Lüftungsanlagen, mit einem Wärmerückgewinnungssystem und mit drehzahlgeregelten Ventilatoren, in Abhängigkeit von der Raumluftqualität betrieben. Die Belüftung der Einzelbüros erfolgt individuell über Fensterlüftung.

Die verschiedenen Teilsysteme werden in ein übergreifendes Regelungskonzept integriert. Der Gebäudebetrieb soll konsequent und laufend an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Hierbei werden Präsenz- und Luftqualitätssensoren sowie schnell regierende Heiz- und Kühlelemente eingesetzt.

Zur Beleuchtung kommt im Bereich der Verkehrsflächen LED-Technik zum Einsatz.

Performance und Optimierung

Die Erfahrungen im ersten Betriebsjahr 2013 zeigen, dass die installierten Heiz- und Kühlflächen trotz der niedrigen Temperaturdifferenzen für ein behagliches Raumklima sorgen. Die Nutzer sind mit dem Gebäude zufrieden. Allerdings sind die vom Normalfall abweichenden Gebäudefunktionen offensichtlich erklärungsbedürftig.

Im ersten Betriebsjahr erreichte das Gebäude die Zielwerte für den Wärmebedarf. Im Gegensatz dazu lag der Verbrauch elektrischer Energie in diesem Zeitraum um 90 Prozent über den Planungswerten. Allein der Strombedarf für Beleuchtung überschreitet den Planungswert um 200 Prozent.

Nach einer ersten Optimierung erreicht die Wärmepumpe nun eine thermische Arbeitszahl von 1,15, was einer Verbrauchsreduktion von 13 Prozent entspricht. Der Strombedarf für den Betrieb der Umwälzpumpen des Wärmepumpensystems ist nicht zu vernachlässigen. Weitere Optimierungspotenziale sollen im weiteren Projektverlauf erschlossen werden.

Die Kühlung der EDV-Räume erreicht elektrische Arbeitszahlen von 9 bis 15. Die Regenwasserzisterne und das Grundwasser werden als regenerative Kälte also sehr effektiv genutzt.

Während der Inbetriebnahme des Gebäudes wurden teils gravierende Fehler in den Komponenten der Gebäudetechnik, der Sensorik sowie bei der Umsetzung des Regelungskonzeptes festgestellt. Beispielsweise gab es einen Defekt der Adsorptionswärmepumpe, es kam zum Ausfall von Wärmemengenzählern, einzelne Geräte waren falsch angeschlossen, die Messdaten der CO2-Sensoren in den Unterrichtsräumen waren fehlerhaft und auch die Betriebsführung entsprach nicht dem geplanten Konzept. Rückblickend wird deutlich, dass vor allem die Integration der innovativen Komponenten und eine fehlerfreie Umsetzung des Automations- und Regelungskonzeptes sehr hohe fachliche und zeitliche Ansprüche an die Baubeteiligten stellt.

| Konstellation: Who is who? | |

| Bauherr | Freistaat Thüringen, Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |

| Investor | Freistaat Thüringen gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung |

| Betreiber | Fachhochschule Erfurt, Dezerant Bau und Liegenschaften |

| Nutzer | Fachhochschule Erfurt, Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst |

| Gebäudetyp | Universitäts- und Laborgebäude |

| Baujahr des Gebäudes | 2012 |

| Fertigstellung | 2012 |

| Inbetriebnahme | 2012 |

| Flächengrößen/Maße | |

| Bruttogrundfläche (nach DIN 277) | 2.237 m² |

| Beheizte Nettogrundfläche (für Nichtwohngebäude, in Anlehnung an DIN 277) | 1.844 m² |

| Bruttorauminhalt | 8.889 m³ |

| A/V-Verhältnis (ggf. vor / nach Sanierung) | 0,43 m²/m³ |

| Energiekennwerte Bedarf | ||||

| Neubau / nach … | vor Sanierung | |||

| Heizwärmebedarf (Nutzenergiebedarf Wärme) | 57,08 | kWh/m²a | ||

| Primärenergie Wärme | 25,59 | kWh/m²a | ||

| Primärenergie Gesamt | 61,25 | kWh/m²a | ||

| Energiekennwerte gemessen (Verbrauch) | ||||

| Neubau / nach … | vor Sanierung | |||

| Endenergie Strom (Bilanzraum nach DIN V 18599) | 29,00 | kWh/m²a | ||

| Endenergie Strom gesamt | 45,81 | kWh/m²a | ||

| Endenergie Wärme | 38,60 | kWh/m²a | ||

| Primärenergie Strom und Wärme (Bilanzraum nach DIN V 18599) | 82,18 | kWh/m²a | ||

| Primärenergie Gesamt | 125,89 | kWh/m²a | ||

| weitere spezifische Verbrauchsdaten für Beleuchtung, Klima, Lüftung etc. | ||||

| Neubau / nach … | vor Sanierung | |||

| Strom für künstliche Beleuchtung | 12,78 | kWh/m²a | ||

| Strom für RLT-Anlagen | 9,79 | kWh/m²a | ||

| Strom für Pumpen einschließlich Erschließung Umweltenergien | 3,50 | kWh/m²a |

| Baukosten bzw. Sanierungskosten | ||||

| Kosten für die (Sanierung der) Baukonstruktion [KG 300] | 1.257 | EUR/m² | ||

| Kosten für die (Sanierung der) Technischen Anlagen [KG 400] | 486 | EUR/m² | ||

| Nutzungskosten | ||||

| Neubau / nach … | vor Sanierung | |||

| Energiekosten gesamt | 10,00 | EUR/m²a | ||

| Heizenergie gesamt | 3,00 | EUR/m²a | ||

| Strom gesamt | 7,00 | EUR/m²a |

31.01.2022